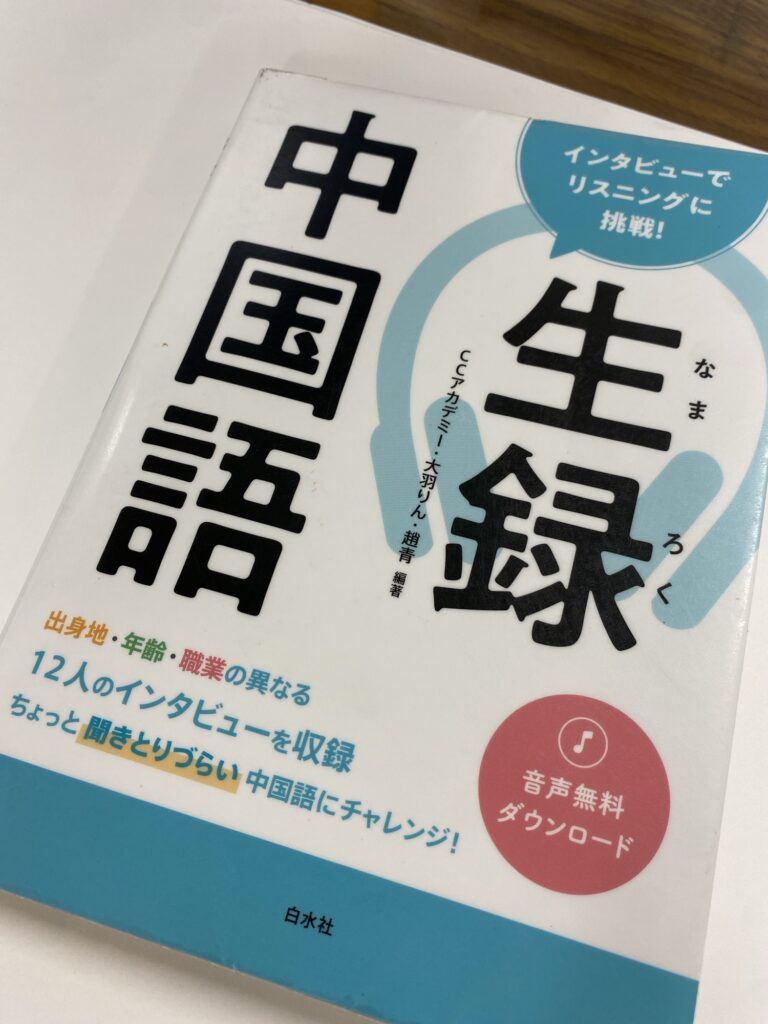

「生録中国語」は実用的かつ普段使いの表現がふんだんに盛り込まれている中国語学習書

今回紹介するのは現在口語を中心に学んでいる私が個人的に久しぶりに「良書」に出会ったなぁ、と感じた「生録中国語」。

「生録中国語」は私と同様ナチュラルな口語の中国語を学べる教材を探している方にピッタリな学習書です。

本書では、年齢、性別、職業、出身地の異なる12人の日本在住の中国語ネイティブにインタビューを行い、録音したものをリスニングの素材としています。(本書で「中国人」ではなく「中国語ネイティブ」という言葉を使っているのはおそらく帰化している人も含まれているからでしょう)

まさに「生きた」中国語を学べる学習書となっているのです。

2022年に発売されていたのになぜ今に至るまで出会えていなかったんだろうと悔やまれますし、不思議に思えてきます。

尤も2022年ころの私の中国語レベルは年末にHSK6級でようやく8割を超えたくらいのレベルでしたので、本書のような訛りのある「生の中国語」でリスニングのトレーニングするにはやや力不足だったので、積極的に口語音源を使った学習書を探していなかったのも本書に出会わなかった理由ではあります。

対象とする中国語学習者のレベル

本書が対象とする中国語学習者のレベルは「上級者向け」といえます。それゆえあまり中国語学習者クラスタでいままでこの本は話題になっていないのかもしれないですね。世間の中国語学習者の大半はやはり入門レベルですし、巷で販売されている学習書も大半が入門レベル向けですから。

「上級者向け」と述べましたが、中級者レベルの学習者でもじっくり時間をかけて聴きこむ教材として使うなら、十分活用できるレベルとなっています。

というのも収録されているインタビューの内容は、あまり専門的な内容ではなく日本に来た理由だとか、日本と中国の文化習慣上の違いについて話していることがほとんどだからです。(内容の詳細についてはあとでも触れます)

大半の部分でHSK5級レベルまでの単語が使われ、ぽつりぽつりと上級レベルの単語が出てくる、そんな感覚です。

インタビュー自体も双方非常にリラックスした雰囲気で単なるお喋りのようなやり取りなのでそれほど難しい単語が出てこないのです。

インタビュー対象者の概要

インタビュー対象者の概要についてまとめます。

インタビュー対象者の年齢幅は10代〜70代で、来日歴もバラバラの12人。短い人はほんの1年半の高校生、長い人だと実に40年以上!

なお、氏名については仮名を使用している方もいるとのこと。

北は北京、遼寧から南は福建省まで。そして台湾出身者も一人含まれていますね。

| 採訪 | 氏名 | 出身 | 年齢 | 職業 | 来日歴(2022年時点) | ページ |

| 1 | 林若渓 さん | 遼寧省・大連市 | 30代 | 中国料理店勤務 | 不明 | 6 |

| 2 | 陳潔 さん | 福建省・福州市 | 10代 | 高校生 | 1年半 | 18 |

| 3 | 劉隆年 さん | 上海市 | 60代 | デザイン会社経営 | 34年 | 28 |

| 4 | 範正園 さん | 北京市 | 40代 | 医療通訳および講師 | 24年 | 40 |

| 5 | 莫凌峰 さん | 浙江省・嘉興市 | 20代 | 大学院生 | 不明 | 52 |

| 6 | 張小文 さん | 北京市 | 20代 | コンサルティング業 | 5年 | 64 |

| 7 | 張本 さん | 福建省・福州市 | 50代 | 行政書士事務所勤務 | 33年 | 76 |

| 8 | 薛家明 さん | 重慶市 | 40代 | 不動産業 | 10年 | 88 |

| 9 | 程師徳 さん | 北京市 | 70代 | 漢方医 | 50年近く | 102 |

| 10 | 葉恵洪 さん | 台湾・花蓮市 | 40代 | 不動産業 | 11年 | 112 |

| 11 | 侯宇輝 さん | 遼寧省・錦州市 | 50代 | IT会社経営 | 25年 | 126 |

| 12 | 王陽 さん | 江蘇省・常州市 | 30代 | 映像クリエイター | 20年 | 140 |

各インタビューごとの構成

表紙を折り返した「そで」の部分に「各科の構成」のところでまとめられた内容がありましたのでその部分を引用します。

①ウォーミングアップ

「インタビューから抜き出した文を聴き、穴埋めしてみよう」②内容確認

「インタビュー全文を聴き、正誤問題に答えよう」③表現のポイント

「覚えておきたい表現、注意すべき文法を確認しよう」④インタビュー全文

テキストを見ながら、もう一度全文を聴いてみよう」

①ウォーミングアップ

インタビューから文章を5か所抜粋し、穴埋め問題に解答する。穴埋め部分は、おもに中国語検定3級レベルの基本的な語句・表現となっている。

各インタビュー音声もまずはこの抜粋部分の音声から始まります。

個人的に正直このパートはいらないかな…、と思ってます。インタビュー全文音声を通しで聴けば十分リスニングトレーニングになります。

むしろ、移動中など音声を聴きながらの「ながら学習」している時なんかはこのパート飛ばして本編のインタビューを早く聞きたい、となります。

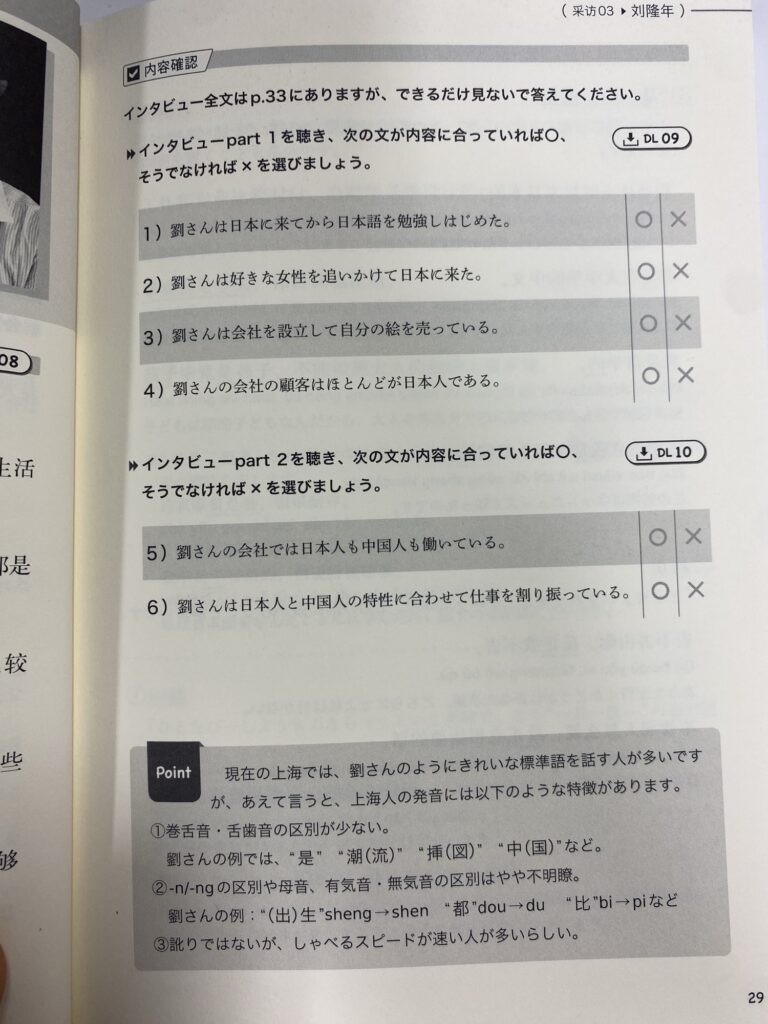

②内容確認

全文音声を聴き終わってから内容を問う5つの〇×問題にチャレンジ。内容を把握できているかどうか確認します。このパートもある程度中国語学習歴がある人には不要かなとは思います。

ただ中級レベル学習者が音声をしっかり聴き取れているか、内容を把握できていたかどうかを確認するには活用できるパートかもしれません。HSK6級のリスニング練習用として使うとか。

個人的にこのページで気に入ったのは下部にPointという項目を設けて、インタビュー対象者がどこそこの地域の出身なのでこういう喋り方、訛り方の特徴があると挙げていてくれているところ。

私もまだまだ学習者の段階ですので北京や上海などの大都市出身者くらいとしか実際に話したことはないですし、オンライン中国語レッスン【CCレッスン】 ![]() でレッスンを受けた中国人講師の出身地の種別の数も限りがあります。

でレッスンを受けた中国人講師の出身地の種別の数も限りがあります。

(蛇足ですが、CCレッスンでこの講師すんごい訛りが強いな、って講師もいて時折わざとそういう講師を選択して”訛り慣れ”トレーニングをすることもあります(笑))

地域ごとの発音の特徴を知っておくと、たまに標準的ではない発音された時でも、「あ、これはあの言葉を発音しているのかも?」とアタリをつけることができ、何言っているのかわからないということを避けることができます。

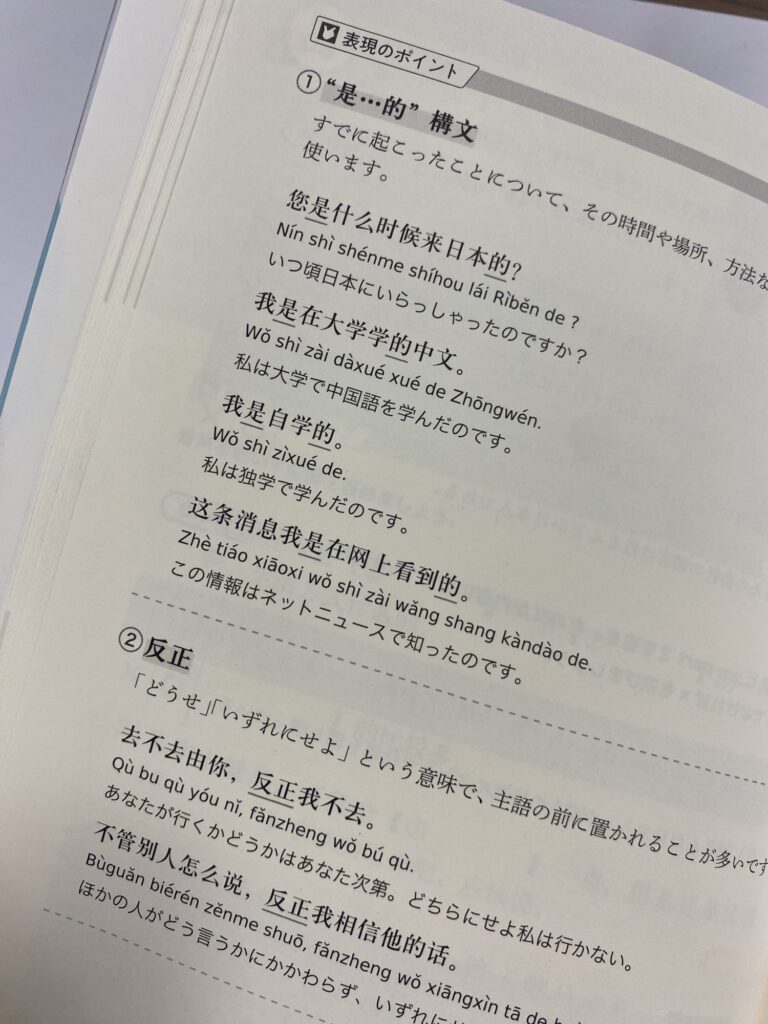

③表現のポイント

インタビューの中から注意すべき表現を取り上げ、それぞれ用例が挙げてある。インタビュー全文を先に聴き、読み終わってから見ても良い。

このパートはどのレベルの学習者も結構参考になるのではないかと思います。

インタビュー中に出てくる中国語基本文法をピックアップしたパートとなっていますが、普通のテキストで取り上げられる例文と、口語で用いられる場合のフレーズとで使われ方に若干の差異があったりして参考になるのです。

具体的には例えば最初の中国料理店勤務の中国人に対するインタビューで、

一A就/就是B「ひとたびAするとBになる」

を挙げていますが、この表現なんて中国語学習の結構早い段階で学ぶ基本表現でしょう。

ところが実際のインタビュー中で、中国人と日本人の注文の仕方の違いについて尋ねられ、

“中国人一点一大桌子。”

と答えていて、最初に聞いた時はまぁ大体の言っている意味は分かるけど、「正確にはどういう意味なんだ?」なんて感じで意味を捉えきれませんでした。

これは実は

“中国人一点(就点)一大桌子。”

のように省略されるからなんですね。

言われてみるとそういえば昔何かのテキストでこの省略パターンは見たことがあるような気がするのですが、久しぶりに出くわし、しかも音声でいきなり出くわしたので即座には思い出すこともできないし、インタビュー対象はどんどん話し続けるし、で結局文法を正確に捉えきれずに話がどんどん流れていってしまったのでした。

大体の意味は“一大桌子”のワードが出てきたのでテーブルいっぱいに注文するんだろうな、くらいには話の流れで想像できるんですけどね。

こんな感じで「表現のポイント」セクションはある程度上級レベルの学習者でも基本文法の再確認や、口語での応用のパターンを学ぶこともできます。

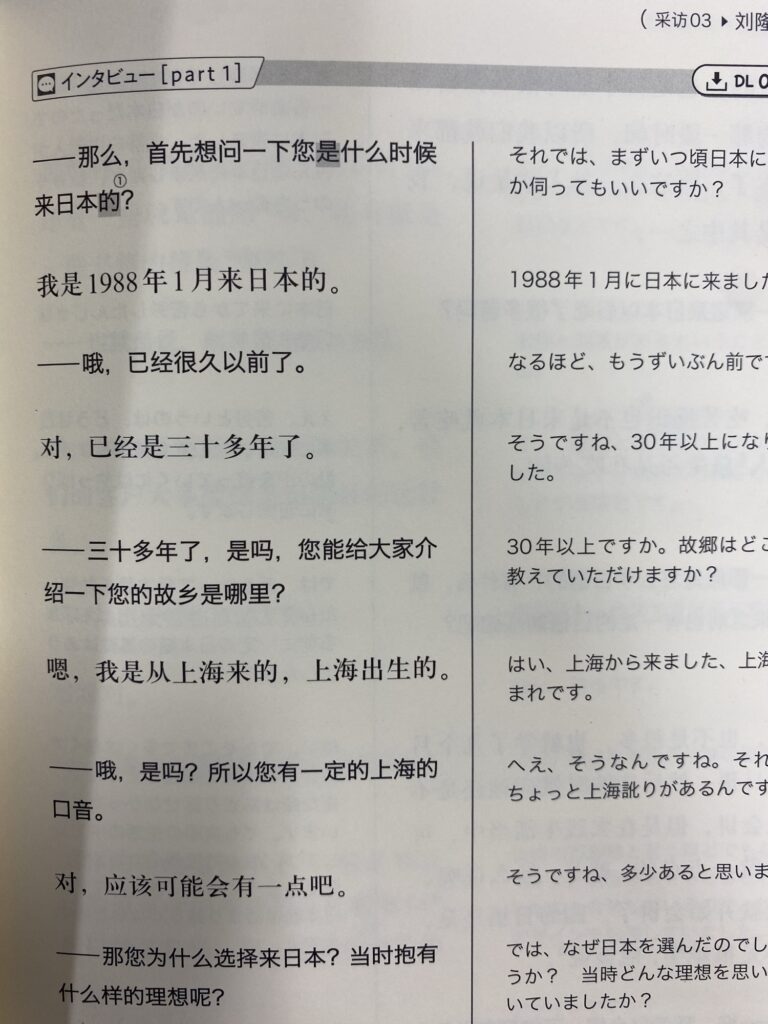

④インタビュー全文

インタビュー全文のパートを見てみると、インタビュー対象者とインタビュアーの発言が基本的にほぼすべてテキスト化されています。

この本のキモはやはりこのインタビュー全文のパートでしょう。

巻頭部分の「本書の使い方」に記してありますが、

”各インタビューには必要最低限の編集を加えておりますが、基本的には発言をそのまま残しました。言い間違いや言いよどみ、発音の癖なども含め、ネイティブのリアルな中国語を聴くのが本書の目的の一つです。”

”インタビュー全文のページでは、基本的に発言すべて文字に起こしました。ただし、話し手と聞き手の発言が重なる箇所や、相づち、言葉にならない曖昧な音などについては、読みやすさを考慮して省いている場合があります。”

その他本来必要のない語句や、正しい表現でない部分も残してあるのは、あくまでもリスニング素材として利用するため、ということですが学習者としてそういった部分も文字に起こしてくれているのは助かります。

インタビュアーが質問する内容は大体が

・なぜ日本に来たか

・どんな仕事をしているのか

・その仕事を始めたきっかけは

・日本で生活して感じた中国と日本との違い

となっています。

中国に関しての新しい知識や考え方を仕入れたい人にとってはあまり目新しい情報は含まれていないので参考になりませんが、我々学習者にとってはすごく参考になる表現が沢山含まれています。

中国人と会話していて頻繁に話題に上がるトピックとしては、やはり日中間の習慣や考え方のギャップです。

そんな時自分の考えをどのように中国語で形容すればいいのか?このインタビュー文の中から真似させてもらって使える表現が沢山含まれているのです。

例えば5人目のインタビュー対象が、中国人は親戚や友人達の距離が近すぎて収入やら結婚の予定やらについてずけずけ訊いてくるという話の流れで、「個人的には、本当に気にかけてくれる人もいるけれど、一部の人はそうではなく、単純にもの好きということも多いと思います」と回答しているフレーズでは

“我个人觉得当然有些人是真的关心,但是有些人并不是真的关心,只是八卦而已。”

と回答していて、「もの好きなだけ」の部分は“八卦而已”と表現すればいいのか、と参考になりました。

他にはすごく初歩的な語彙となりますが、

Win-Winは中国語ではシンプルに“双赢”と言えばいいんだ、なども今更ですが知りました(汗)

「聴く中国語」のインタビューコーナーとの違い

この手のインタビューを題材として扱っている教材と言われてすぐに思い浮かぶのが「聴く中国語」のインタビューのコーナー。

ただ、「聴く中国語」のインタビューでは言い淀みなどがないのでもしかしたら事前にインタビュー内容を伝えて、原稿を作成してそれを読んで答えたりしているのかなと感じることもあります。

その点の対比で言うと、「生録中国語」の方がより普通の会話に近いインタビューとなっているので、そのような「生きた」口語中国語に触れたい学習者には最適な学習書と言えます。

一方で「聴く中国語」のインタビューでは割と難しい語彙が頻繁に登場するので、語彙力を磨きたい人には最適な教材となっています。

最後のインタビュー対象はあの「テレビで中国語」の”王哥”こと王陽さん

少し話が脱線しますが、私は「生録中国語」を手にして、まず初めに全く中身を見ずに音声から先にランニング中に何度も聴くことにしました。

大体聞き取れるレベルに感じたので文字情報を先にインプットする前に、音声だけで話を理解して見ようと思ったわけです。

それで、12番目の最後のインタビュー対象の声を聴いたとき、途中から「あれ?なんかこの人の声聞き覚えあるなぁ」と感じたのでした。

王陽さんのインタビュー全文見てもらえればわかると思いますが、名前を名乗ったり、インタビュアーが名前を尋ねるやり取りなど無いまま会話が進むので、本文見ないと最初は誰だかよくわからないのです。

それで聴き進めていくうちに、この人もしかして王陽さんじゃないの?と思い始め、途中で「NHKと出会ったきっかけは?」といった質問が出て、確信に変わったのでした。

割と早い段階で中国語の勉強を始めていた方の中には王陽さんをご存じの方も多い事でしょう。

2016年より2023年までNHKのEテレ「テレビで中国語」(2022年より「中国語!ナビ」に名称変更)にて中国語ネイティブゲストとして出演していました。

今は生徒役が柏木由紀さんなんですね。もうこの番組のレベル卒業してから何年も経つのでフォローしていませんでした。

私が初学者でテレビで中国語を見ていたころは浅野杏奈さんと佐野ひなこさんが生徒役でした。

王陽さんのYoutubeチャンネルは以下になります。