「日中は異文化だから面白い」について

先日中国語学習の息抜きにと中国語の学習書ではなく、中国に関するエッセイ集でも読んでみようかと相原茂先生編著の「日中は異文化だから面白い」を読んでみました。2016年出版とちょっと古いですが。

あくまでも息抜き意図で読み始めてみたのですが、第一部の言語論のエッセイ集は期せずして中国語学習に役立つ内容も多かったので紹介したいなと思いました。

この書籍の前書きの「はじめに」の箇所による説明によると

“このエッセイ集に収められている文章は「中国語ドットコム」というサイトに連載されたもの“

と書かれていました。ハオ中国語アカデミーが運営していたサイトとのことですが、今現在このサイトは見つけることができません。

書籍を読んでみてなかなか面白いエッセイが掲載されていたサイトなのだなと感じ入り、他のエッセイも読んでみたいなと思っていたので読めなくなっているのはちょっと残念。

では収録されているエッセイはどのようなものか。

本書は二部構成になっていて、第一部は言語論、第二部が文化論。第一部は31編のエッセイ、第二部は22編のエッセイが収録されています。

「エッセイ」ですので、当然肩肘張った長ったらしい文章ではなく、一編大体3ページ程度のもので構成されています。

ですのでつまみ食いのように1日2、3編読んで、続きはまた明日みたいに隙間時間にちょっと手に取って気楽に読むのに向いています。

イッキ読みしても1時間半〜2時間もあれば読み終えることができるようなライトな内容ばかりです。頭を捻って考えささせられるような箇所はほとんどありません。

執筆者の一覧は巻末に記されています。中国語教育に関わっている日本人の講師や教授、中国人に日本語を教えている日本語教師、そして日本で中国語教育に関わっている中国人教授や講師など、です。

これらの執筆者たちが、第一部の言語論では中国語学習者が中国語を学んでいくと出くわすことの多い、「これってなんでこういう言い方するんだろう?」といった疑問点を掘り下げて解説しているエッセイなどを中心に収めています。

第二部では日中の文化習慣考え方の違いに関する「よくあるエッセイ」な文章が中心となります。3、4編ほど中国語学習要素の含まれた文章もありましたが、基本は典型的な「日中文化の違いエッセイ」的な内容が中心です。

第一部、二部それぞれのエッセイで気になったものをピックアップ

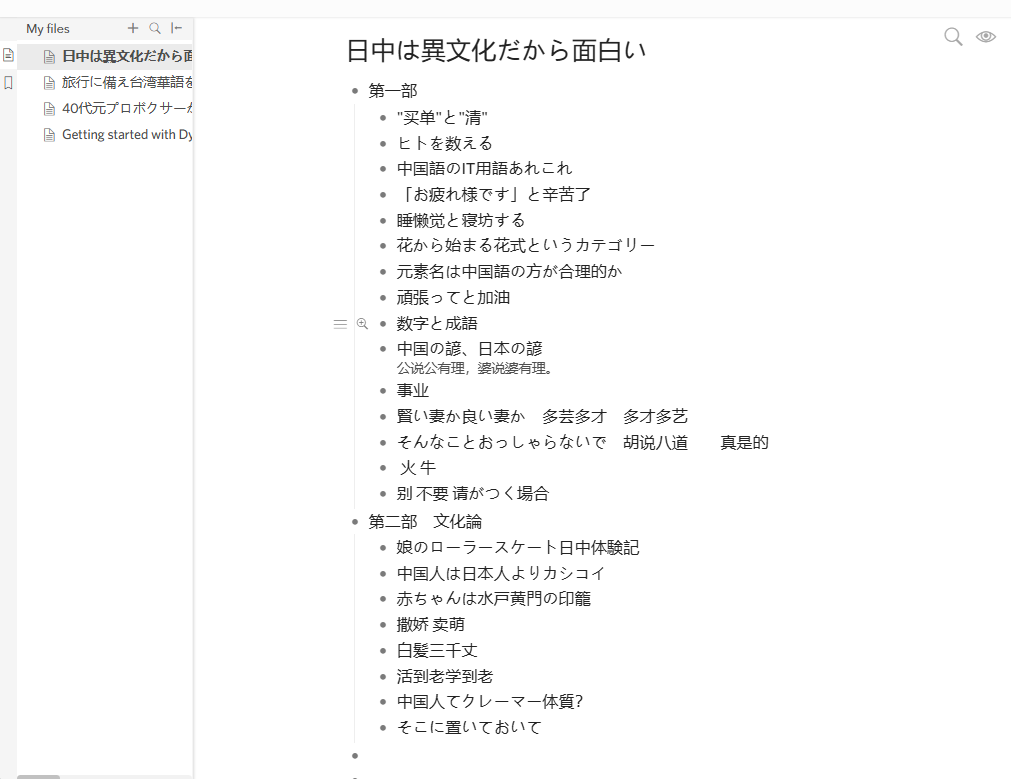

読書メモとしてDynalistを使って気になったエッセイをいくつかピックアップしていきました。読む前はどうせほんの数編だけになるだろうなんて思っていましたが、思いのほか面白い内容だったり、参考になる内容のものが多く、リストがだいぶ増えてしまったくらいです。

いくつかかいつまんで紹介するといっても、これを全部挙げていったら長ったらしくなるので私個人が特に興味をひかれたエッセイだけを紹介していきます。

第一部 言語論

“买单”と”清”

まずはしょっぱな、編著者の相原茂先生自身のエッセイ。

飲食店などで使う、「会計」の意の“结帐”と“买单”について、同じ「お会計」なのに、“结帐”には“请”をつけるのに、“买单”にはなぜ“请”を付けないのか、という疑問について掘り下げてくれています。

結論を言うと自分が行う行為かどうかよって“请”を付けるか付けないかが判断できる、という事なのです。

ヒトを数える

「ヒトを数える」は人に使う量詞についてのエッセイ。

この中で面白かったのは、死体にはなぜ“具” を使うのかについて。

これについては明確な学術的な根拠などは探し当てられていないようでしたが、何人かの中国人に尋ねてどのようなイメージ、どのような考え方でこの量詞をつかっているのかが記されています。

中国語のIT用語あれこれ

2016年以前のエッセイですので若干古い話題となりますが、一部の中国語のIT用語は漢字を巧妙に使って簡潔で分かりやすい訳語が充てられているという部分で、そういえば中国語の訳語って割と面白いよなとと改めて思い当たるものがあります。

とくに会社名だと、ソフトバンクはまんま“软银”だったり、キヤノンは”佳能”で音が近い上に意味も「たいへんよい能力」みたいな感じで、うまいこと漢字を当てはめたなぁと感心させれれることがあります。

このエッセイ中で触れられていたIT用語の中で簡潔で分かりやすい訳語としては、“IoT(Internet of Things)”で中国語は“物联网”、そしてコネクテッドカーは“车联网”などが挙げられ、ほんとシンプルだなーて思わされます。

他に 医療IoT(IoMT:Internet of Medical Things)は容易に想像がつくでしょう、“医联网”です。

そんなことおっしゃらないで

本書の中のエッセイの中で読んでいる最中に最もニヤッと笑ってしまった一編。

中国語を学んでいる学生が、食事会で中国人のお偉いさんに「君の中国語は上手だね」と褒められた返しのフレーズで“您别胡说八道!“と言ってしまったエピソード。

学生としては「何をおっしゃいますか」と謙遜のフレーズを言ったつもりだったけれど、直訳で「アホなことおっしゃらないでくださいよ!」になってしまったとさ。

直訳での誤用と言えば、私は以前対話文作文で「まったくもう!」というセリフで”真是的!“を用いました。

それでこれ、中国人に直されました。なんで?と思った方も多い事でしょう。

だって中国語例文やAIの例文でも「まったくもう!」の訳に”真是的!“が挙げられていますし。

ただ、中国人に言わせるとこのセリフはどちらかというと女性が使うセリフだというのです。私が作文したのは男性同士の会話だったんですよね。

こんなの全然知りませんでしたし、なんならAIの提示した例文も男同士の会話文でしたし、AIもまだ当てにならんもんですね。

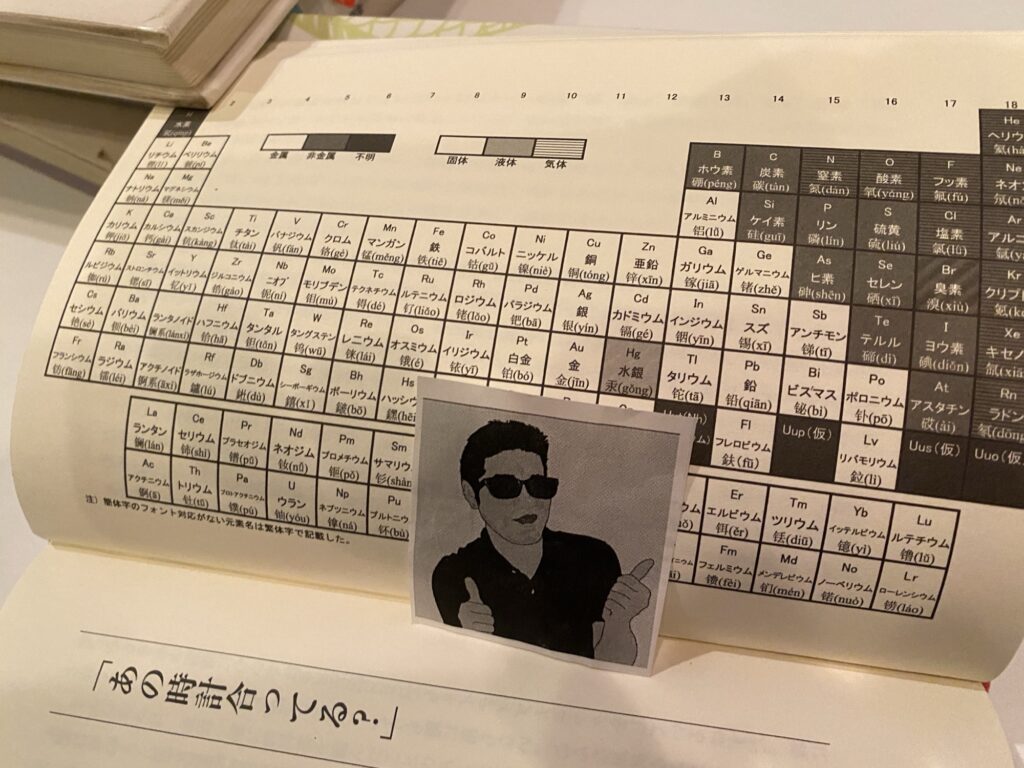

元素名は中国語の方が合理的か

このエッセイは読んでいて「ほぉ」と思わず感心した内容です。

我々日本人は元素名ってカタカナの外来語を中心にして覚えていますよね。金属だと例えばチタンだったりアルミニウムだったり。それに対照させて元素記号をセットで覚える。

それではナトリウムやカルシウムは金属かどうか、即座に答えられるか?という話。

これ、多くの中国人は即座に答えられるんだそうです。

ナトリウムは”钠“(nà)で、カルシウムは”钙“(gài)のように漢字にかねへんが付いていてこれらは金属だと即座にわかるからです。いや~ほんと合理的。(例外もごくごく一部ある、と本書でも触れられています)

本書に中国語表記の元素周期表も添えられていました。

下記リンク先のサイトに元素の周期表(日中英併記版)が掲載されていましたので興味ある方は覗いてみて下さい。

http://www.rakuyaku.com/refer-chem-table.htm

その他の学びとなったエッセイ

<“睡懒觉”と「寝坊する」>、実は日本語の「寝坊する」とは完全に意味が同じではないので用法が異なるケースが勉強になりました。

<頑張ってと“加油”>、<「お疲れ様」と“辛苦了”>も上記の“睡懒觉”と同様必ずしも日本語と一対一対応ではないという事が書かれています。

<”事业”とは何か>も日本語の単なる「事業」とはその語に含まれる意義が少し違うのだなというのが理解できます。

本書に収められているエッセイの大部分に共通するのは中国語におけるその漢字の意味するイメージの違い、を掘り下げてくれているという点。

単なる直訳対訳で覚えてしまうと誤用につながるが、これらのエッセイで紹介された語に関してはだいぶ正確に意味合いを掴めるようになります。

第二部 文化論

第二部のエッセイ集も日中双方の文化を深く理解した執筆陣に手掛けられた文章ですのでどのエッセイもとても面白く読ませていただきましたが、全て触れていくと冗長になってしまうので一番印象に残った一本のエッセイについて紹介。

それは「娘のローラースケート日中体験記」で執筆者はプロフィールによると中国河南省生まれの蘇紅氏。2016年時点のプロフィールでは東京外語大学と立教大学で兼任講師を務めている、とあります。

それで現時点(2025年)ではどうなんだろうと氏名をGoogle検索してみたら中国語会話表現4800と中国語似ている単語使い分けブックの著者で、この2冊私持っているじゃないですか。

外国語の学習参考書って中身しか見ないで買う事多いですからね(汗)

件のエッセイの内容はと言うと、ローラースケートに興味を持ち始めた7歳の娘を連れて北京に帰省してから日本に帰って以降についての一連の話。

娘は北京滞在中いろいろな場所でローラースケートの練習に励んでいたが、日本に戻る段になって北京のホテルに宿泊中、娘にローラースケートがしたいとせがまれ、「怒られたら止めればよいか」と仕方なく一階のフロントで滑らせることにした。

するとホテルのフロントスタッフは怒るどころか上手ですねと褒めた。周りの客も同様温かい目で見守ってくれた。

北京空港のフロアでも同様のスタンスで中国人は皆見守っていた。

そして日本に帰国後、人の少ない道路で滑っていたら近所のおじさんに「危ない」と注意され、日曜に池袋の東京芸術劇場前の人のいない広場で滑ることにしたら警備員に注意され止められ、結局専用の場所でしか滑ることができない、が結論だった。

この体験を通して執筆者は「公共の場」という日中の認識の違いについて考えさせられたと述べています。

人のいない広場で滑っていいかどうか、に関してはとりあえず置いておいて、さすがにホテルのフロントやロビー、チェックイン後の空港のフロアでローラースケートで子供が滑っていたら日本人の感覚だとぎょっとしてしまいます。

しかし、それはあくまでも「日本で」の日本人からの視点であって、国外でしたらそれはよそにはよその事情があるので、仮に中国でそのような光景を目にしても「けしからん」と憤ってはいけません。大げさに言えば内政干渉みたいなもんですから。

もちろん日本国内でそれをやられたら「ふざけんな」と憤る権利はあるでしょう。中国語にも”入乡随俗”(郷に入れば郷に従え)という言葉ある事ですし。

それで、このエッセイのポイントは日中間の考え方の違いによる対立をあおる事ではなく、その国にはその国なりの習慣文化考え方がありますので、それを理解したうえでその国を訪れたら逆に日本人の考え方を押し付けるのはやめましょう、ってことだと思うんです。

執筆陣の一人、芳沢ひろ子氏の「中国語で案内する日本」(研究社)は観光関連中国語学習の良書

執筆者陣プロフィール一覧を眺めていてこの中に芳沢ひろ子氏の名前があり、なんか聞いたことある名前なんだよなぁと思って調べてみたら、「中国語で案内する日本」(研究社)の著者で以前この本でがっつり勉強していたのでした。

インバウンド観光に訪れる華人に日本を案内するための中国語学習書として、難しすぎず中級者でも継続して学習できるちょうどいいレベルの構成で、分量も多すぎない良書だと実感しています。

他にもインバウンド観光の華人向けの学習書はいくつかありますが、固有名詞がバンバン出現しすぎて中級レベルの学習者が扱うにはハードルが高すぎるものが多いのです。

例えば「中国語でガイドする 関東の観光名所10選」、文法は難しくないのですがとにかく固有名詞がバンバン出てくるので音声だけ聴いていると最初の方は全く分かりません。

例を挙げると、谷中、根津、千駄木エリアを「谷根千」とひとくくりにして呼ぶこともあるでしょう。

中国語でgǔgēnqiān(グーグンチエン)ていきなり言われてこれが「谷根千」のことだとは知らなかったら聴きとりようがありませんよね。

私自身は大体中検準一級レベルに近づいてからこの本で勉強していましたが、そのレベルではないとちょっと難しいなと感じていました。

それに対して「中国語で案内する日本」はHSK5級レベル辺りからでも十分活用できるほどよいレベルの内容となっています。

相原茂先生について

相原茂先生は1990年代からNHK中国語会話の講師役を務められていたようで中国語教育界の第一人者だったようです。

2025年6月に鬼籍に入られました。

FBのほうで内田慶市先生が相原茂先生の訃報について発信されていましたが、とても寂しい気持ちです。

— 氷野@キクタン中国語と日記帳 (@cnstation) June 6, 2025

大学院の頃の集中講義でお世話になって以来、メールや対面で何度もやりとりをさせていただき、ピンインの分かち書きに関する原稿もお預かりしたままになっています。… pic.twitter.com/9S6gGrttYJ

私が中国語の勉強を始めたのは7年くらい前からでしたから相原茂先生がNHKの語学番組に関わっていた頃のことは全く知りません。

ただ、2002年度の生徒役に北川えりさんが出ていたことだけは何となく記憶にあります。北川えりさん、自動車教習所の教官出身のタレントで。

田舎暮らしと子育ち環境289 | 北川えりオフィシャルブログ「Smile Smile」Powered by Ameba

URL:https://ameblo.jp/kitagawa-eri/entry-12908812065.html

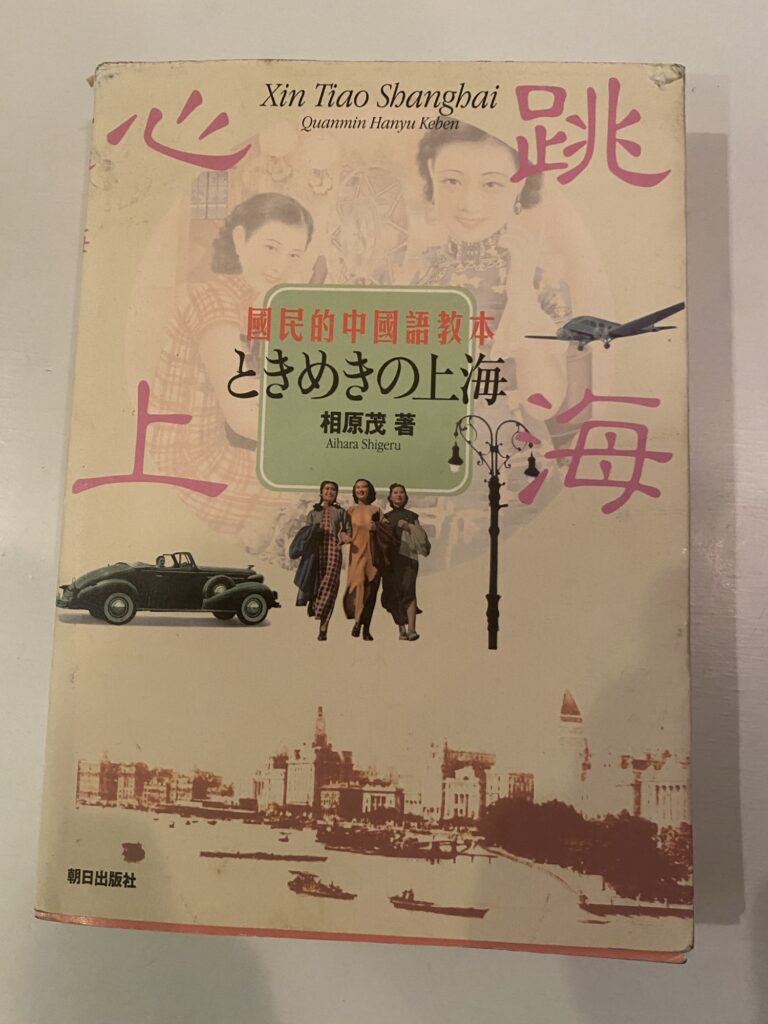

その時のスキットをまとめて書籍化したものが「ときめきの上海: 國民的中國語教本」で、私は以前BOOKOFFで見かけて購入していました。付属CD2枚のうちDisc1が欠落したものを…(笑)

2001年〜2002年度のドラマ『心跳上海』がもとになっています。

リアルなセリフがふんだんに使われていて、口語や旅行で使う中国語を身に付けるのに非常に役立ちます。

同様にNHK講座のスキットをまとめて書籍化したものに「北京ドリーム: ドラマで学ぶ中国語」などがあります。2003年度の連続ドラマ『北京尋夢』がもとになっているようです。

相原茂先生といえば他に「Whyに答える中国語」が有名でしょう。ある程度の期間中国語を学んでいる中国語学習なら誰しも一度はこの学習参考書の名前を耳にしたことはあると思います。

字面だけを見ると、真面目でお堅いイメージを抱きがちな相原茂先生ですが、よくよく知っていくと、ものすごくひょうきんな方であることがわかってきます。

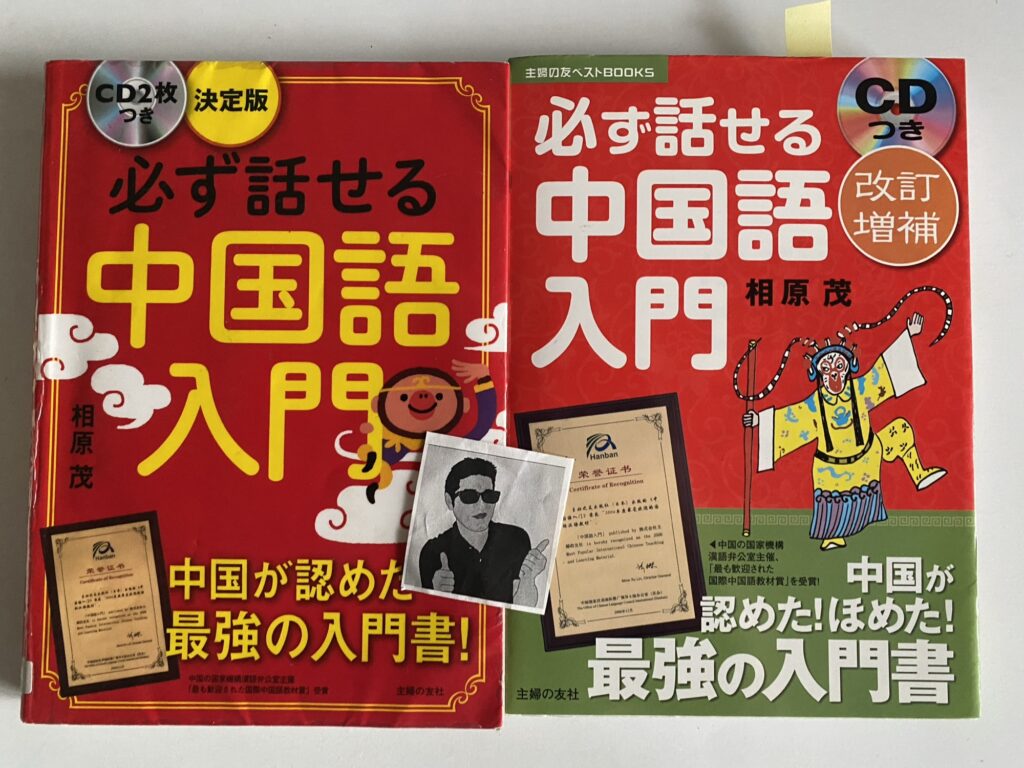

私の中で氏の手がけた学習参考書の中でのイチ押しはなんといっても「必ず話せる中国語入門」です。名著というか“迷著”です(笑)

二度の改定を経て、「決定版」と書かれているものが一番新しい版となります。私は古い版をBOOKOFFで購入しました。今回図書館で新しい版を借りてきてみました。

特にこの書籍の中でPART4の必ず役立つフレーズ33は中国語学習者にぜひ読んでみてもらいたい箇所です。

ここを読むと相原茂先生の人となりがよくわかります。

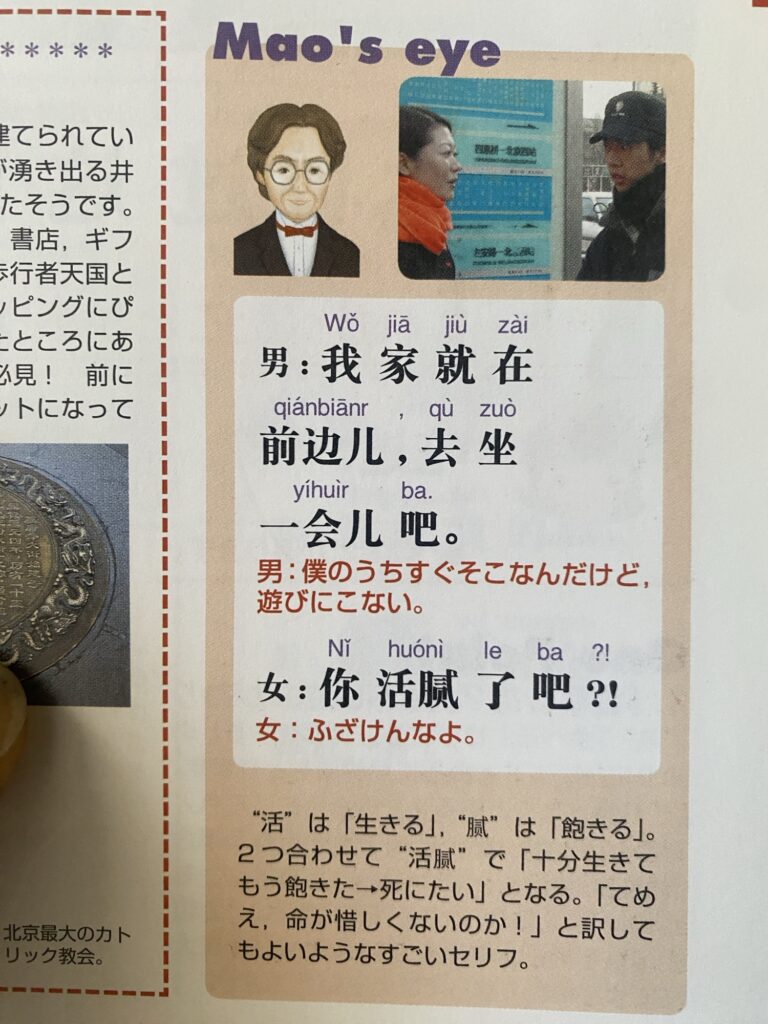

もうね、Mao’s eyeのコーナーはすべてが笑いをとりにいってるんですよ。なんというかふざけているのか?と。なんでこれを例文フレーズとして選ぶ?って感じで(笑)

例を挙げると以下のようなものがあります。

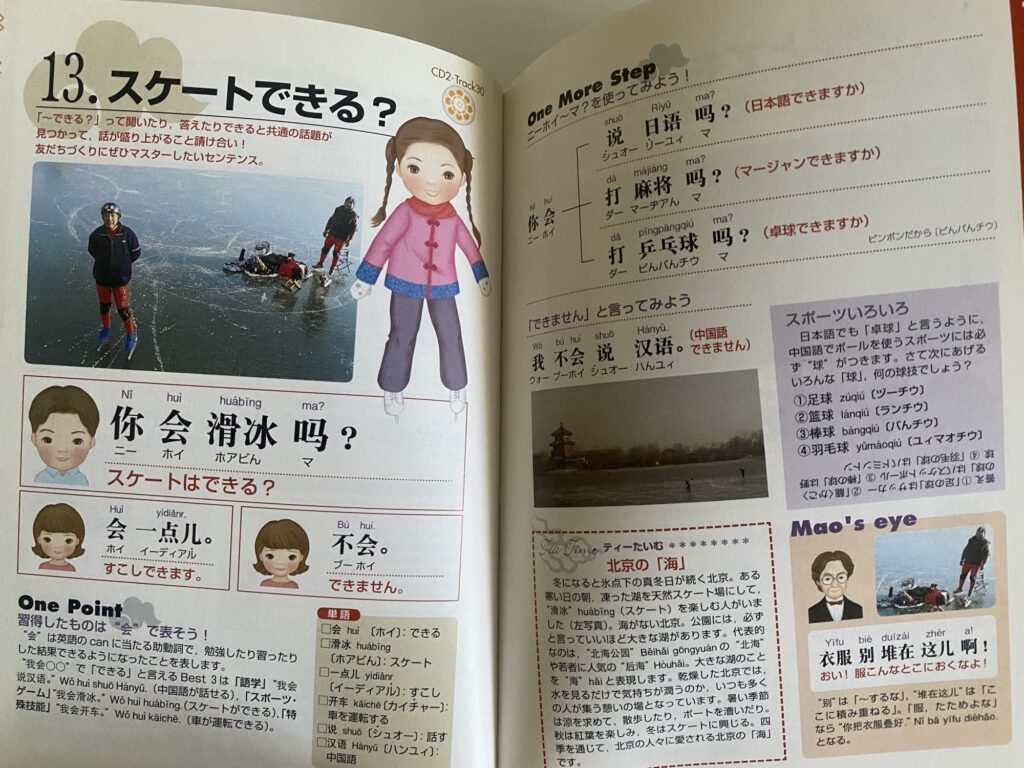

また、以下の「スケートできる?」の項のMao’s eyeでは

まるでIPPONグランプリの「写真で一言」のようなスケートと全く関係ないフレーズを紹介したりしているのです(笑)

これらのMao’s eyeのコーナーの例文については以前一部の中国人の間でもWeiboなどでシェアされていて、「なんなんだこの学習書www」といった感じである種異常な学習書として話題になっていたようでした。

今日のweiboで見かけた中国語教材の画像

— 謝 辰(シャシン) (@xiechener) August 8, 2023

癖が強すぎて、

ほしいです😂#書名知りたい pic.twitter.com/uONHLPXKsH

私も最初にこの本を手にとってパラパラとページをめくってPART4にたどり着いたとき、思わず頭の中で「なんじゃこりゃwww」とツッコミを入れたほどでしたから(笑)。

もちろんおふざけばかりでなく、非常に役立つ内容も収録されています。

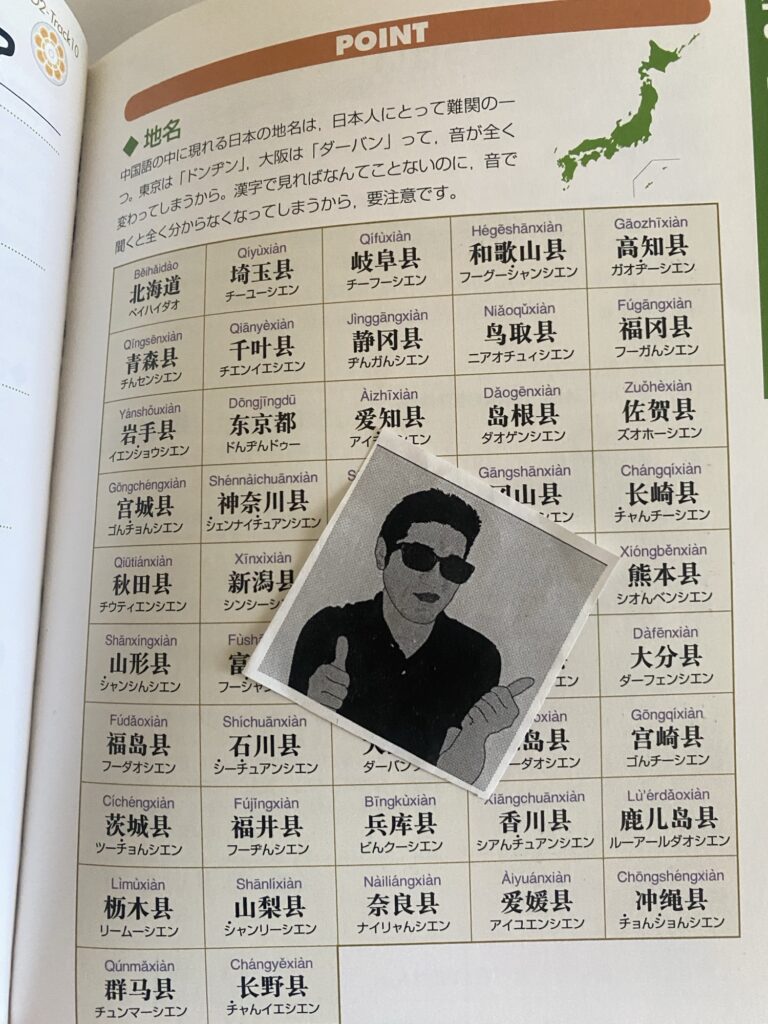

このページに掲載されているような日本の地名の中国語読みの一覧などはとても有用です。中国人と日本のことについて話す際に地名の中国語読みを覚えておくことは必要不可欠ですからね。

ちなみにキクタンの著者の氷野先生の提供されている「中国語で都道府県を聞くゲーム」、これは中国語学習者ならマストレベルの神Webアプリです。

「中国語で都道府県を聞くゲーム」https://t.co/3WGQlah1IU

— 氷野@キクタン中国語と日記帳 (@cnstation) July 17, 2024

①都道府県名の音声が流れる

②地図から選択する

正解なら青、不正解なら赤で色が塗られていく…

ただそれだけのゲームだけど、作るのかなり苦労した…

全部青にするには、単に中国語で聞き取るだけ以上の力が求められる#中国語学習 pic.twitter.com/8nELAsfRRn

他にも氷野先生の開発されたWebアプリは無料で提供されているのにも関わらず有料級の超神アプリばかりですので以下のリンクから覗いてぜひ中国語学習に役立てて下さい。

私個人も久しぶりにこちらのページ覗いてみたんですけど、先ほど触れた元素周期表に関するアプリもアップされていました。

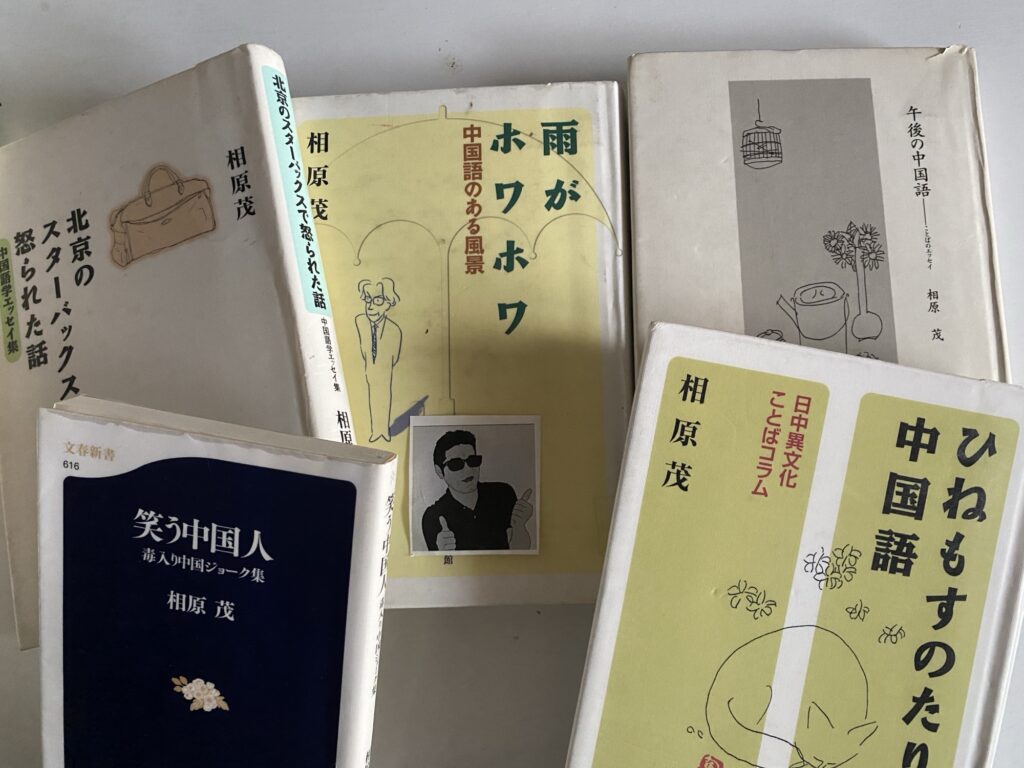

相原茂先生の中国エッセイ集はおしなべて面白い

今回相原茂先生の書籍を読んでみて、思っていたよりも面白く、そして中国語学習の観点でも学びとなる点が多かったので相原茂先生のその他の学習書以外の書籍もいくつか読んでみようと思いました。

どれも古いので書店では置いていないことが多くAmazonなどのECサイトで購入するのが一般的かと思われます。

または、図書館の近くにお住まいの方は図書館で蔵書検索して借りてみるといいですよ。

あと相原茂先生の対話音声が添付されている中国語学習に役立つブログも残っていますのでぜひ参考にしてみて下さい。